Evidenza

Operazione Ghostnets: 30 “reti fantasma” recuperate tra Augusta e Siracusa

ISPRA salva flora e fauna 60.000 metri quadrati di fondale ispezionati, centinaia quelli finalmente liberati da reti lunghe fino a 260 metri che tornano a respirare e a ripopolarsi; liberate specie protette rimaste intrappolate Ben 60.000 metri quadrati di fondale marino ispezionati, oltre 30 reti fantasma lunghe fino a 260 metri (pari all’incirca a un grattacielo di 100 piani) recuperate a una profondità di 40-60 metri e centinaia i metri quadrati di fondale finalmente liberati: è il risultato dell’operazione “Ghostnets” condotta da ISPRA lungo la costa siciliana, tra Augusta e Siracusa. L’intervento, parte del progetto MER (Marine Ecosystem Restoration) finanziato dal Pnrr, è stato realizzato con il supporto della RTC Ghostnets (CASTALIA, CONISMA e MAREVIVO) e ha permesso di recuperare varie tipologie di reti: a strascico, da posta, grovigli di cime, lenze e nasse e di liberare specie protette rimaste intrappolate. “Con questa operazione, centinaia di metri quadrati di habitat pregiati potranno gradualmente tornare a “respirare” e favorire la ricolonizzazione da parte delle specie marine circostanti. “Questa campagna di recupero è un grande passo avanti per la tutela dei nostri mari - spiegano i ricercatori di ISPRA - ma rimane fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra gli operatori del settore e continuare a investire in tecnologie e politiche di prevenzione”. Tutto questo è stato reso possibile dalla Legge 60/2022 “Salva Mare” che ha qualificato le reti abbandonate e recuperate come rifiuti urbani da riciclare o smaltire.

Perdita di biodiversità: cambiare approccio, o i costi stimati saranno tra 10 e 25 mila miliardi di dollari all'anno

Approvati due Rapporti IPBES da 196 Paesi delle Nazioni Unite Link al Nexus Link al Transformative Change Report Perdita di biodiversità e della disponibilità d’acqua, insicurezza alimentare, i rischi per la salute e i cambiamenti climatici? Come affrontarli? Quali decisioni prendere? Se perseguiamo gli approcci tradizionali, si genererebbero dei costi stimati. E’ quanto emerge dai due rapporti di valutazione dell’IPBES, l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, approvati il 16 dicembre scorso da scienziati, esperti e rappresentanti dei governi di 196 Paesi delle Nazioni Unite. La piattaforma, nata nel 2012, che ha il compito di valutare lo stato della biodiversità e dei servizi eco-sistemici, con l’obiettivo di promuovere l’interfaccia tra scienza e politica. L’Italia ha aderito alla piattaforma intergovernativa nel gennaio del 2020 e partecipa ai lavori anche attraverso il supporto tecnico di ISPRA.

Rifiuti urbani: nel 2023 cresce dello 0,7% la produzione, raccolta differenziata al 66,6%

Il Mezzogiorno accorcia le distanze da centro e nord. Meno conferimento in discarica Nello scenario economico dello scorso anno, con il Prodotto Interno Lordo in aumento dello 0,7%, la produzione nazionale di rifiuti urbani, dopo il calo del precedente biennio, si attesta a quasi 29,3 milioni di tonnellate con un incremento dello 0,7%. Nei 14 comuni con popolazione residente al di sopra dei 200 mila abitanti, tra 2022 e 2023 si registra una sostanziale stabilità della produzione. E’ quanto emerge dall’ultima edizione del Rapporto Rifiuti Urbani dell’ISPRA, presentato oggi alla presenza del Vice Ministro per l’Ambiente e per la Sicurezza Energetica Vannia Gava.

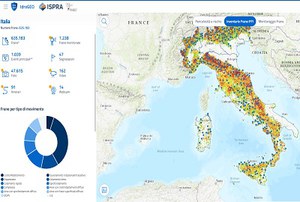

IdroGEO: con “Segnala la frana” un’accelerata alle informazioni sul rischio dissesto

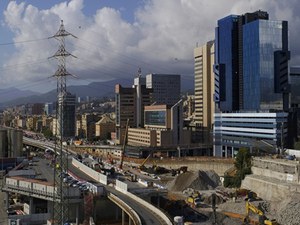

“Segnala la frana” ha lo scopo di rendere le comunicazioni tra Comuni e Regioni più facili e veloci, per avere subito a disposizione il quadro completo degli eventi franosi di un determinato territorio. La nuova funzionalità della piattaforma nazionale IdroGEO , presentata questa mattina dall’ISPRA a Genova, in occasione dell’incontro organizzato con ANCI e Regione Liguria, permette alle amministrazioni locali e ai professionisti di segnalare alle strutture tecniche regionali, anche con un semplice smartphone, le nuove frane verificatesi sul territorio.

Consumo di suolo, sempre più ridotto “l’effetto spugna”: un costo da 400 milioni di euro all’anno

Trieste, Bareggio (MI) e Massa Fermana (FM) i comuni “Risparmia suolo” del 2024 Il fenomeno rallenta, ma rimane elevato: 20 ettari ogni 24 ore, sopra la media decennale. La perdita dei servizi ecosistemici legata al consumo di suolo non è solo un problema ambientale, ma anche economico: nel 2023 la riduzione dell’”effetto spugna”, ossia la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua e regolare il ciclo idrologico, secondo le stime, costa al Paese oltre 400 milioni di euro all'anno. Un “caro suolo” che si affianca agli altri costi causati dalla perdita dei servizi ecosistemici dovuti alla diminuzione della qualità dell'habitat, alla perdita della produzione agricola, allo stoccaggio di carbonio o alla regolazione del clima.